“香铁”之缘

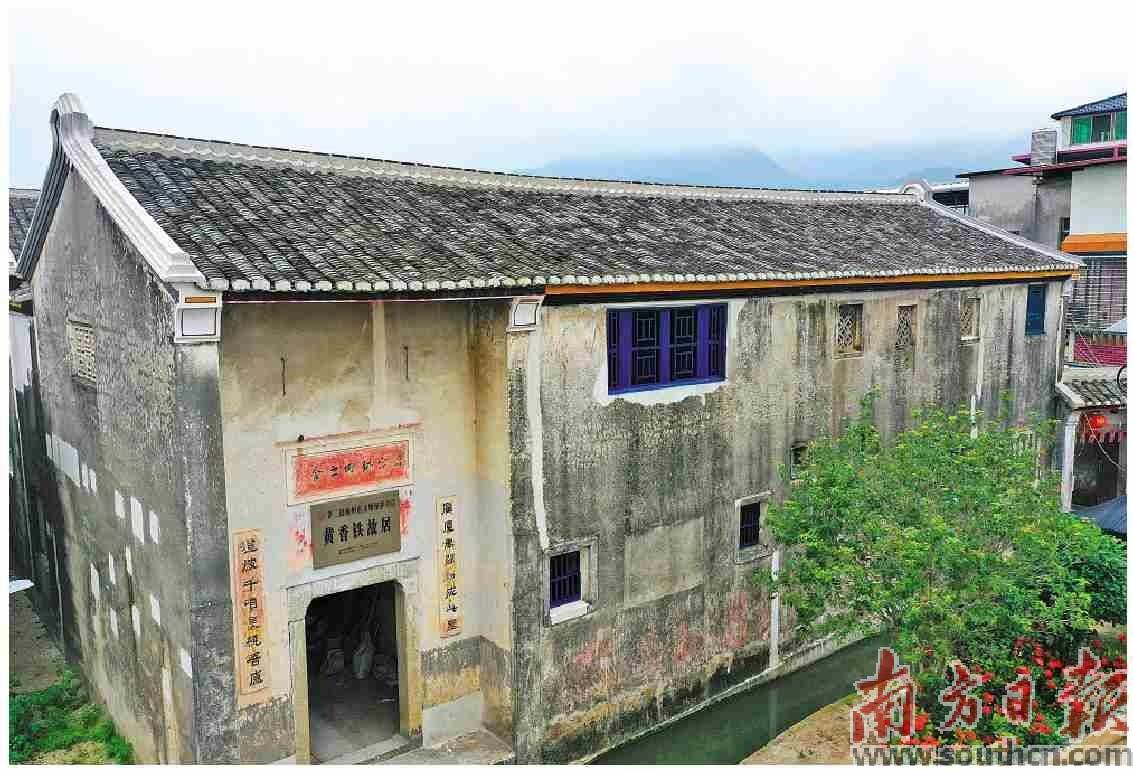

黄香铁故居。汪敬淼 摄

郭新辉

前些日子,接待了来自香港中文大学的郝博士、杨博士伉俪和在上海教书的平远老乡欣然老师,陪他们专程去拜谒黄香铁故居铁耕楼。

说来惭愧,铁耕楼只是偶尔路过,曾拍过照片,从没有带着虔诚膜拜之心去感受“识字耕田之舍”的淳厚和深邃。

香铁先贤是诗人、教育家、方志学家。清道光二十八年至清咸丰三年间,他已年过花甲,身虚体胖,行走不便,但他不辞劳苦,跋山涉水走访、搜集资料,查阅史料分类编撰,历六载艰辛,病逝时才完稿《石窟一征》八卷,第九卷艺文部分由其后人增补完成。

虽从事方志工作,静下心来深学细研先生的史志《石窟一征》是远远不够的,对“铁耕诗学”更是一知半解,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,便先来探访铁耕楼。

历经近两个世纪风雨侵蚀的古屋,虽斑驳残旧,依然能够感受到香铁先贤“耕读继世长,诗书传家远”的自勉和希冀,有门额楹联可鉴,正大门上书“识字耕田之舍”,门联为“广厦万间初成此屋,澄波千顷长绕吾庐”;北门门额“抱和”,门联为:“五亩鸡豚同室攘,一筐葱韭共家肥。”……诗人“领隺”去,斯楼今空在,不免有些唏嘘。

当我们一行来到铁耕楼,香铁先贤第八代后裔穗光兄,早已经把庭院打扫得干干净净。他介绍,以前铁耕楼里的房屋,实在破败和可惜。幸运的是,2019年,铁耕楼被公布为“广东省文物保护单位”,才得以重新修缮。

铁耕楼是静寂、空灵更是让人肃然起敬的,我们的脚步走得很慢、很轻,怕惊扰香铁先生看书、写诗、著作。

铁耕楼里,只有一楼客厅中央悬挂着一幅由胜生先生画的《香铁修志图》,楚文先生撰联、瑞华同学恭书的条屏:“已读白华听落叶,还征石窟制鸿编”。其余房间都是空的,似乎是在等候不会太久的机缘,能让香铁的诗家内核、布衣本色、方志情怀……在吾乡安放。

穗光兄说:“每天起床第一件事就是把铁耕楼打扫干净,对于自己来说是一种守土和守望。”曾经是村干部的他,希望通过政府和热心人士的努力,把香铁故居打造成为文化名人传统教育基地。

令人欣慰的是,一百六十多年后仍然有众多热爱他,喜爱乡土文化的后辈。2007年,县地方志办完成了《石窟一征(点注本)》的编辑出版;近年,一批社会热心人士筹集资金整理出版了香铁先生《读白华草堂诗集(校注本)》。这意味着香铁先贤“以诗言志”的人文情怀在家乡得到传承和发扬。

穗光兄拿了几本刚刚出版的《读白华草堂诗集(校注本)》赠给我们,并把香铁先生曾经用过的《黄子香铁五十小像赞》石刻和瓦形端溪石砚给我们拍照。我发现,郝博士伉俪和欣然老师眼神里是虔诚敬仰的。为充实铁耕楼里的文藏资料,郝博士专门带回香港中文大学图书馆馆藏道光十五年吴氏藏书《读白华草堂诗集》和附《苜蓿集》的影印件给我。回到香港之后,他又到图书馆数位库里找到了《读白华草堂诗集》的电子档案发给我,这些资料弥足珍贵。他写下的《敬赠故知兼用香铁落叶韵》诗同样令我动容:

楼前石径幽苔满,苔满空阁满叶堆。

抱和巷弄鸡犬吠,铁耕田舍故人回。

诗情自古难书尽,天涯落叶寥自归。

山云一洒层峦净,可怜香阁案又灰。

走进铁耕楼,时间和空间都被无限度穿越,香铁先贤的著作和事迹以及他独特的文化魅力,让我们深感自豪。我愿意和大家一起,从不同角度去仰望。

评论